Bocah malang itu diduga nekat mengakhiri hidupnya karena putus asa tidak mampu membeli buku tulis dan pulpen yang harganya cuma Rp10 ribu.

Pihak kepolisian masih mendalami penyebab pastinya, termasuk kemungkinan faktor psikologis dan kondisi keluarga. Proses hukum berjalan, dan kita perlu menghormatinya. Namun, di luar itu, nurani publik sudah lebih dulu terusik.

Tragedi ini terasa begitu kontras di tengah gemerlap kota, kemewahan, dan keberlimpahan harta yang dimiliki sebagian orang di negeri ini.

Kita mengenal istilah tajir, konglomerat, miliarder, sosialita,

crazy rich. Jumlahnya tidak sedikit.

Di sisi lain, Indonesia dikenal sebagai negeri yang sangat kaya sumber daya alam: nikel, emas, tembaga, timah, batu bara, minyak bumi, tanah subur, dan lautan luas. Letak geografis yang strategis dan iklim tropis adalah anugerah besar.

Namun ironi itu nyata. Di tengah kekayaan alam, masih ada anak yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar pendidikannya. Seruan agar pengelolaan sumber daya berpihak pada rakyat kecil bukan lagi wacana, melainkan jeritan yang berulang.

Kita memahami ada pemerintah yang menjalankan kebijakan publik, dan ada negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi yang berdaulat untuk mewujudkan ketertiban, kesejahteraan, dan keadilan.

Kita juga tahu ada koruptor -- mereka yang menyalahgunakan jabatan, merampas hak rakyat, dan menggerogoti keuangan negara. Meski ada aparat penegak hukum dan KPK, praktik itu tetap terjadi, seperti penyakit kronis yang sulit dicabut hingga ke akar.

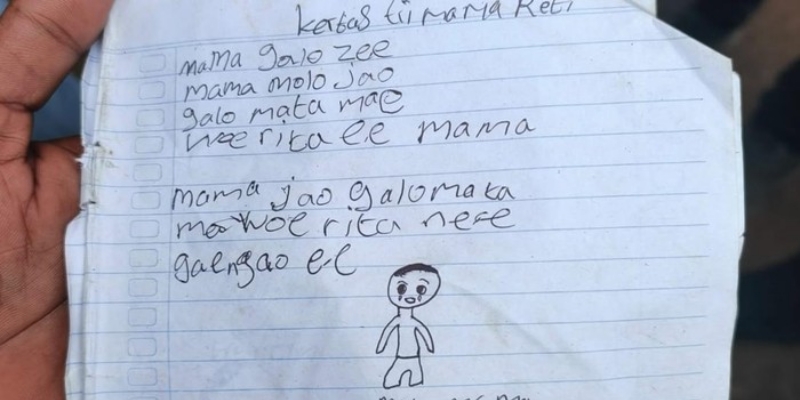

Peristiwa meninggalnya anak SD itu semakin memilukan, ketika ditemukan sepucuk surat untuk ibunya: pesan perpisahan, permintaan agar tidak menangis, serta gambar anak laki-laki dengan air mata.

Ini bukan sekadar berita. Ini jeritan sunyi dari sudut negeri yang jauh dari sorotan.

Lalu, siapa yang berani berkata, “Saya bertanggung jawab”? Atau, lebih ekstrem lagi, adakah yang berani mengakui, “Saya gagal memimpin karena ada anak SD yang diduga bunuh diri,” lalu memilih mundur dari jabatannya?

Ataukah para koruptor tiba-tiba tersentuh nuraninya, insaf, dan menghibahkan seluruh hartanya? Atau para konglomerat dan

crazy rich rela menyumbangkan sebagian hartanya untuk membantu orang miskin? Ataukah ada bentuk tanggung jawab nyata lainnya?

Setidaknya, adakah yang berani mengakui kegagalan moral karena seorang anak diduga mengakhiri hidupnya akibat tekanan kemiskinan? Ataukah kita semua memilih diam?

UUD 1945 Pasal 31 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, wajib mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah wajib membiayainya.

Negara juga diwajibkan mengalokasikan sekurang-kurangnya 20 persen APBN dan APBD untuk pendidikan.

Maknanya jelas: pendidikan dasar harus dapat diakses tanpa hambatan ekonomi, termasuk kebutuhan paling mendasar seperti alat tulis dan perlengkapan sekolah ketika kemiskinan menjadi penghalang nyata.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan penyelenggaraan pendidikan yang inklusif dan bebas diskriminasi.

Pemerintah pusat dan daerah berkewajiban memastikan bantuan pendidikan dan perlindungan bagi anak dari keluarga tidak mampu benar-benar sampai.

Jika keluarga tidak terjangkau bantuan karena masalah administrasi kependudukan atau pendataan sosial, itu menunjukkan celah tata kelola yang harus diperbaiki.

Di sisi lain, korupsi memperlemah kemampuan negara memenuhi hak dasar warga. Sumber daya publik yang semestinya menopang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial terkuras oleh praktik koruptif.

Secara moral-politik, korupsi ikut memperlebar jurang ketimpangan yang membuat tragedi seperti ini mungkin terjadi.

Undang-Undang Perlindungan Anak mewajibkan negara, pemerintah, keluarga, dan masyarakat memberi perlindungan khusus agar anak terhindar dari kondisi yang membahayakan jiwa dan psikologisnya.

Tekanan ekonomi yang ekstrem menunjukkan sistem perlindungan yang belum bekerja efektif di level keluarga, sekolah, dan komunitas.

Karena itu, tanggung jawab tidak berhenti pada negara dan pemerintah. Masyarakat, tokoh agama, lembaga sosial, dan lingkungan sekitar adalah jejaring perlindungan pertama yang seharusnya peka melihat tanda-tanda kerentanan. Solidaritas sosial bukan sekadar nilai budaya, melainkan kebutuhan nyata.

Kisah Umar bin Khattab sering dikutip sebagai teladan pemimpin yang memastikan tidak ada rakyatnya kelaparan. Pertanyaannya, sudahkah kita -- pemimpin, pejabat, orang berada, dan warga biasa -- benar-benar melihat penderitaan di sekitar kita?

Tragedi ini bukan hanya tentang satu anak. Ini tentang kemiskinan, ketimpangan, kelalaian tata kelola, korupsi, dan kegagalan kolektif memastikan setiap anak dapat hidup, belajar, dan bermimpi tanpa terhalang biaya yang begitu kecil.

SugiyantoPemerhati masalah sosial dan politik

SugiyantoPemerhati masalah sosial dan politik

BERITA TERKAIT: