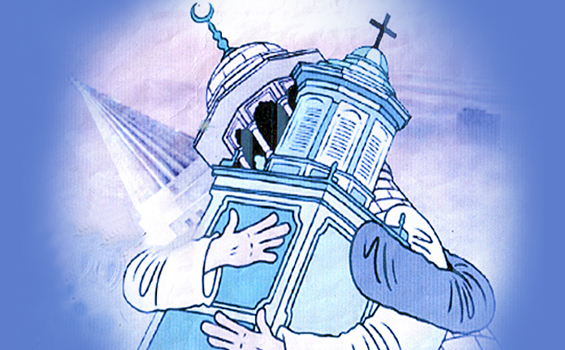

Kehidupan bertoleransi yang sebetulnya tak ternilai harganya, digantikan oleh inteloransi yang intinya kehidupan yang tidak bermartabat.

Ironisnya bangsa kita masih senang menyebut dirinya sebagai warga atau bangsa yang toleran.

Perbincangan dengan topik intoleransi barangkali bukan baru di tahun 2015 diangkat. Hampir setiap tahun, tema ini dibicarakan. Baik melalui siaran televisi, radio maupun lewat seminar terbatas.

Bahkan dalam satu tahun bisa berkali-kali dibahas. Terutama bila di sebuah daerah terjadi pertentangan yang berujung pada anarki, menelan korban nyawa manusia.

Namun walaupun sering dibahas, hasilnya seperti tak punya pengaruh sama sekali.

Kita punya Kementerian Agama yang khusus mengurus masalah keagamaan. Tapi sekalipun sudah eksis puluhan tahun, lembaga ini sepertinya hanya mengurus masalah yang aman dan yang tak bersentuhan dengan intoleransi.

Artinya semakin sering masalah inteloransi dibahas, persinggungan yang diakibatkan oleh perbedaan agama tetap saja terjadi. Kehidupan intelorensi tetap saja meletup.

Secara pribadi, saya sudah cukup jenuh mendengar pembahasan soal ini. Hanya saja perbincangan di Metro TV kali ini, berhasil menarik perhatian. Pasalnya momentumnya pas sekali dan sedang santai di hari libur serta tidak punya beban.

Momennya tepat. Sebab umat Islam pada hari Kamis 24 Desember memperingati hari kelahiran Nabi Mohammad SAW dan hari berikutnya Jumat 25 Desember, umat Kristen merayakan kelahiran Jesus Kristus.

Menarik sebab pada Jumat 25 Desember 2015 itu, di hari yang sama, di jam yang berdekatan, umat Kristen dan Islam sama-sama beribadah.

Pada pagi hari umat Kristen baru saja membunyikan lonceng gereja. Beberapa jam kemudian, pada tengah hari pengeras suara mesjid-mesjid mengumandangkan adzan untuk sholat Jumat.

Lonceng gereja dan adzan mesjid, di waktu yang hampir bersamaan memanggil umatnya untuk bersekutu dengan Tuhan sang Pencipta.

Dari sisi tema dan nara sumber perbincangan, cukup bermutu. Tetapi bagi saya, pembahasan itu tetap menyisakan keprihatinan.

Sebab pembahasan soal intoleransi makin kehilangan magnitude-nya.

Memprihatinkan. Karena setelah bangsa kita mencapai 70 tahun merdeka, kehidupan bertoleransi di antara umat yang berbeda keyakinan, tidaklah makin dewasa. Melainkan makin mengerdil.

Mari kita ikuti meme di media-media sosial. Misalnya yang mengomentari soal larangan mengucapkan Natal oleh warga Muslim kepada umat Kristen. "Yah sudah, kalau Haram Mengucapkan Selamat Natal, ganti saja dengan 'Merry Christmas'........". Artinya, larangan itu sebetullnya tak ada gunanya.

Jadi, hubungan Islam-Kristen di Indonesia, semakin dibahas, semakin tak membekas.

Dan yang lebih menyedihkan lagi kehidupan inteloran itu seperti sebuah fenomena. Di mana kejadiannya menunjukan lebih banyak menyapu kota-kota besar atau kota megapolitan dan metropolitan.

Jakarta sebagai ibukota NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) menjadi barometer. Kota ini paling sering menjadi penyemangat munculnya kehidupan intoleransi atau perpecahan. Fenomena ini cukup menarik untuk dicermati. Sebab kota apalagi ibukota, indentik dengan tempat yang lebih banyak dihuni oleh masyarakat berpendidikan.

Kalau fenomena ini benar, ini berarti mereka yang memiliki pengetahuan lebih luas, justru lebih berpikiran sempit. Mereka yang punya pendidikan tinggi, lebih berpotensi sebagai aktor intelektual yang memprovokasi massa untuk mengadopsi kehidupan intoleran.

Mereka masuk kelompok yang disebut "highly educated, but lower tolerance vision"

Teringat pada kehidupan nyata di Warisa, sebuah desa di Kabupaten Minahasa, Mando, Sulawesi Utara. Letaknya sekitar 5 kilometer dari Bandara Sam Ratulangi, Manado.

Desa ini sampai 5 tahun lalu, belum bisa ditemukan dalam "google search". Tetapi keistimewaannya - minimal bagi saya, terletak pada fakta kehidupan bertoleransi. Kesadaran masyarakatnya yang sangat tinggi.

Dan uniknya, kesadaran atas pentingnya kehidupan seperti itu bukan karena dipaksa oleh peraturan atau direkayasa oleh pemerintah. Bukan pula karena kesadaran oleh orang-orang desa yang sudah mengenyam pendidikan tinggi.

Semuanya terjadi secara alamiah dan sudah bermetamorfosa beberapa generasi.

Desa Warisa yang berada di tengah, diapit oleh dua "anak desa" Patokaan di bagian Timur dan Kampung Baru di bagian Barat.

Penduduk Warisa mayoritas pemeluk Kristen Protestan. Sementara Patokaan mayoritas Kristen Pantekosta. Lalu Kampung Baru sekitar 99 persen pemeluk Islam.

Secara umum, di dalam kehidupan antar sesama Kristen, Kristen Protestan dan Kristen Pantekosta saja, sudah punya perbedaan. Sekalipun kecil, tapi bisa menjadi besar karena soal sensitifitasnya. Tetapi di antara penduduk Warisa dan Patokaan, perbedaan ini tidak eksis sama sekali.

Dan kehidupan tanpa masalah perbedaan ini atau kehidupan yang bertoleransi, menular ke hubungan antara penduduk Islam di Kampung Baru dengan di desa Warisa dan Patokaan.

Desa itu merupakan tempat kelahiran orangtua saya.

Mereka berceritera ketika perayaan Natal tiba para warga muslim dari Kampung Baru, berbondong-bondong ke Warisa, yang jaraknya sekitar 1 km. Situasi yang mirip terjadi manakala warga Muslim merayakan Hari Raya Idhul Fitri. Warga Kristen menyambangi desa Muslim.

Dengan berjalan kaki, mereka menyambangi semua rumah warga Kristen yang berderet di kiri-kanan sepanjang jalan desa.

Di rumah warga Kristen itu, para warga Muslim disuguhi makanan dan minuman ataupun kue-kue kampung. Biasanya setiap rumah warga Kristen menyediakan makanan favorit berupa daging babi. Sebab makanan ini menjadi semacam simbol kemapanan.

Tapi tuan rumah secara sadar akan mengeluarkan makanan haram itu dari meja makan, manakala warga muslim datang bertandang. Sebaliknya, warga muslim tak akan merasa khawatir akan bercampurnya makanan haram dan halal.

Jadi perasaan saling menghargai itu, dilakukan lewat makanan. Kesadaran itu juga tidak diajarkan di sekolah tapi lahir dari rumah.

Ceritera orangtua di atas, bukan tanpa maksud. Melainkan sebagai salah satu cara mendidik dan memberikan pemahaman tentang bagaimana membangun sebuah hubungan baik yang didasarkan pada keyakinan yang berbeda. Karena keyakinan itu sebetulnya sebuah pilihan, hak azasi dari setiap orang.

Warga kedua desa itu hingga tahun 1980-an, tidak ada yang berpendidikan sarjana. Keluarga warga desa itu turun temurun hidup sebagai petani. Tetapi sekalipun tanpa pendidikan, hanya petani mereka memiliki ahlak dan kepekaan yang tinggi terhadap soal hidup bertoleransi.

Keinginan hidup bertoleransi secara spontan sudah menyatu dalam setiap individu. Tidak ada niat untuk menodai persahabatan, persaudaraan apalagi menyakiti perasaan sesama.

Pada tahun 1977, pemerintah menerbitkan SKB Tiga Menteri. Pelopornya Menteri Agama. Salah satu poin penting dari keputusan itu, adanya larangan tidak resmi bagi warga muslim menghadiri sebuah acara perayaan Natal.

Di desa orangtua saya tersebut, entah karena letaknya terlalu jauh dari Jakarta dan secara geografis, cukup terisolir, SKB itu tidak punya pengaruh sama sekali. Bahkan mungkin tidak dipahami oleh warga.

Bahkan perayaan Natal di gereja yang biasanya diisi dengan pertunjukan yang disebut "tonel", tidak hanya dihadiri oleh umat Kristen. Siapapun bebas masuk ke gereja menonton pertunjukan "tonel".

Ceritera lain dari desa Warisa yang bisa diangkat sebagai sebuah testimoni, soal perjalanan haji.

Keponakan wanita orangtua angkat saya, menikah dengan Ustadz dari Kampung Islam. Saudara angkat saya itupun masuk Islam. Dia punya nama Islam, tapi nama aslinya yang menunjukan dia berasal dari warga Kristen, tidak dihilangkan. Karena tidak punya keturunan, mereka mengadopsi anak. Yang diadopsi berasal dari keluarga Kristen tapi kemudian si anak angkat menjadi mualaf. Tak ada masalah dan tak ada kegaduhan.

Pada tahun 1970-an, pasangan ini berangkat ke Mekkah, naik haji.

Perjalanan dari desa Warisa ke Mekkah sekalipun dianggap sebagai sebuah misi suci, tetapi pada waktu itu sudah dikesankan sebagai sebuah perjalanan "one-way ticket".

Sebab perjalanan yang dimulai dari desa Warisa tidak menggunakan mode transportase modern. Masih sangat sederhana dan disadari mengandung resiko.

Pertama, harus berjalan kaki sejauh kira-kira 5 kilometer ke Mapanget, Bandara Sam Ratulangi. Dari sini naik kendaraan angkutan umum ke stasiun kota Manado. Lalu dari sana naik lagi bis antar kota ke Bitung, pelabuhan tempat kapal haji bersandar.

Dari pelabuhan Bitung kapal haji berlayar ke Surabaya atau Jakarta. Baru dari satu di antara dua pelabuhan ini, naik kapal haji menuju Mekkah.

Total perjalanan dari Manado sampai Surabaya atau Jakarta, pada waktu itu bisa mencapai 10 hari. Tidak dihitung waktu menunggu untuk kapal sandar di pelabuhan.

Singkatnya untuk warga muslim dari Kampung Baru - yang naik haji di tahun 1970-an, bisa menghabiskan waktu perjalanan berbulan-bulan.

Itu sebabnya ketika jemaah calon haji ini meninggalkan desa, hampir semua warga turun ke jalan untuk menyampaikan semacam "salam perpisahan".

Mereka ikut memanjatkan doa keselamatan, sekalipun tidak semuanya dalam doa versi Islam. Saking dekatnya hubungan, mereka saling tangis-tangisan.

Warga memberikan dorongan semangat yang intinya sebagai refleksi dari perasaan saling mengasihi.

Kehidupan bertoleransi di desa Warisa, saat ini, saya dengar mengalami sedikit perubahan. Antara lain karena modernisasi, TV masuk desa dan provokator masuk TV.

Yang menjadi kekhawatiran, perubahan ke arah negatif bisa saja terjadi, jika potret kesemerawutan hidup tanpa toleransi terus dicerminkan oleh para elit dan kelakuan buruk itu dipancarkan oleh satelit.

Sesungguhnya hidup bertoleransi itu mudah. Pilihan itu menjadi sulit, bila sedari awal memang tidak punya niat atau tidak mau mengubah cara pikir yang negatif menjadi positif.

[***]