Kita bisa menghitung dengan jari di satu tangan kita, untuk mengetahui berapa kali wajah demokrasi Indonesia bertransformasi.

Ternyata ketika dibuka lagi lembaran sejarah bangsa, setidaknya ada 3 kali perubahan bentuk demokrasi di Indonesia.

Pasca kemerdekaan tahun 1945, Indonesia menerapkan yang namanya demokrasi parlementer. Selang beberapa tahun dengan segala lika-likunya, akhirnya perubahan dilakukan Presiden RI pertama Soekarno pada tahun 1959 dengan menerapkan demokrasi terpimpin.

Setelah itu, ada masa di mana Indonesia sudah dipimpin oleh presiden yang berbeda, yaitu Presiden RI kedua Soeharto. Di masa orde baru ini dia mengubah bentuk demokrasi menjadi Demokrasi Pancasila ala zamannya memimpin.

Selang 32 tahun Soeharto memimpin Indonesia, akhirnya dikenal wajah Demokrasi Pancasila hasil Reformasi 1998 yang masih berjalan hingga hari ini, dan telah melakukan pemilihan langsung presiden (pilpres) sebanyak 4 kali sejak 2004 pasca amandemen keempat UUD 1945.

Terkait pilpres, konstitusi hasil amandemen keempat mengamanatkan di Pasal 6A agar presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Begitu setidaknya prinsip dasar kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpinnya.

Meskipun, jika dilihat lebih detail lagi bunyi aturan lanjutan di Pasal 6A UUD 1945, tepatnya di ayat (2) disebutkan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden yang akan dipilih rakyat haruslah diusulkan oleh partai politik (parpol) atau gabungan parpol peserta pemilihan umum.

Ditambah lagi, aturan turunannya yang ada di dalam Pasal 222 UU 7/2017 tentang Pemilu, memberikan syarat pemenuhan 20 persen perolehan kursi di parlemen atau 25 persen suara nasional bagi parpol untuk bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden yang akan dipilih rakyat secara terbuka.

Aturan yang dikenal dengan sebutan ambang batas pencalonan presiden atau

(presidential threshold) tersebut lah yang dalam beberapa tahun belakangan digugat banyak elemen masyarakat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Bagi penulis, banyaknya gugatan masyarakat terhadap aturan

presidential threshold tak terlepas dari apatisme rakyat terhadap parpol yang cenderung bising berkelindan dalam kepentingan-kepentingan ekonomis pragmatis segelintir orang.

Lantas jika dinalar dengan logika sederhana, berarti 270 juta rakyat Indonesia cuma disajikan menu makanan yang semuanya sudah diatur oleh parpol-parpol berdasarkan hasil kesepakatan masing-masing di antara mereka. Dan secara tiba-tiba muncul si A, B, C, D, tanpa ada konsultasi dan mengetahui apa maunya rakyat.

Pertanyannya, "apa bedanya kalau begitu dengan era orba yang presidennya ditunjuk oleh MPR RI yang notabene orang-orang parpol hasil pemilihan langsung?"

Penulis ogah menjawabnya, karena itu malah bakal memunculkan perdebatan baru yang harus diurai cukup panjang.

Hanya saja, di sini kita ambil perbedaan mencolok yang ada di era Orba dan pasca reformasi untuk menjadi pembelajaran bersama.

Apa itu? Soal jumlah partai yang bisa ikut pemilu.

Di era Orba, jumlah partai yang bisa ikut Pemilu terbatas hanya 3 saja. Di antaranya Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Pembatasan jumlah partai itu pun terjadi ketika Presiden Soeharto memanggil pimpinan parpol yang ada saat itu, yakni Sekber Golongan Karya, NU, Parmusi, PNI, Parkindo, Murba, dan Partai Katolik, untuk melebur menjadi 3 parpol saja pasca Pemilu 1971.

Alasan yang digunakan Soeharto saat itu adalah kegagalan konstituante 1955-1959, di mana seluruh parpol cuma berdebat ngotot di parlemen sehingga tidak ada keputusan kebijakan yang diambil.

Namun apa? Hasil dari peleburan partai menjadi 3 bendera besar, Golkar PDI dan PPP,

plus fraksi ABRI yang bertahan selama lima kali pemilu di masa Orba yaitu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997, malah melanggengkan kekuasaan Soeharto hingga 32 tahun. Sampai akhirnya pecah di Mei 1998.

Setelah Soeharto tumbang, peta politik pemilu berubah total. Di Pemilu 1999 ada 49 parpol yang menjadi peserta. Dan menariknya, yang menjadi pemenang bukan lagi Golkar, melainkan PDI Perjuangan.

Hingga hari ini, parpol yang masih eksis di parlemen hanya 9 parpol. Mereka berhasil duduk di Senayan dari hasil Pemilu Serentak 2019 kemarin. Mereka adalah PDIP, Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Demokrat, PAN, PKB, PKS, dan PPP.

Berkurangnya jumlah parpol di parlemen hingga tinggal 9 sekarang ini, tentunya bukan karena rekayasa politik seperti yang dilakukan Soeharto, melainkan terjadi secara natural. Mereka yang mampu membuai rakyat dengan janji-janjinya ya masih eksis. Sementara yang tidak bisa mendapat hasil sebaliknya.

Apakah mungkin jumlah partai bertambah lagi? Sangat mungkin, apalagi jelang 2 tahun Pemilu Serentak 2024 sekarang. Kalau dilihat sudah banyak tokoh-tokoh nasional yang membuat partai sendiri, dan bahkan beberapa sudah diakui negara alias tercatat di Kemenkumham.

Kemungkinan tiga skenario copras-capres 2024 terjadiTerlepas dari bertambahnya jumlah partai, sepertinya yang menjadi konsen publik saat ini adalah soal siapa yang akan dijadikan capres di Pilpres 2024 mendatang.

Kebingungan masyarakat tentunya bukanlah pada sosok individu capresnya. Tapi soal seberapa besar peluang figur yang diidam-idamkan, dan dianggap layak menjadi presiden oleh mereka, bisa masuk kontestasi Pilpres nanti.

Sekarang, mari kita lihat saja konstelasi politik yang berkembang saat ini di antara 9 parpol yang memiliki hak mencalonkan presiden. Supaya paling tidak, bisa dipetakan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi jelang perhelatan Pilpres 2024.

Sebagian kalangan sudah berpendapat, Pilpres hanya akan diramaikan oleh dua pasangan calon (paslon), seperti yang terjadi pada Pilpres 2019 lalu yang hasilnya memenangkan Joko Widodo untuk kedua kalinya, di mana unggul 16,9 juta suara dari Prabowo Subianto.

Namun sebagian kalangan lainnya, berpandangan dan lebih mendorong adanya skenario tiga paslon presiden dan wakil presiden di 2024. Faktornya, agar tidak terjadi lagi pembelahan di masyarakat hanya karena persoalan politik.

Menurut penulis ini satu skenario yang kemungkinan besar terjadi.

"Kenapa?"

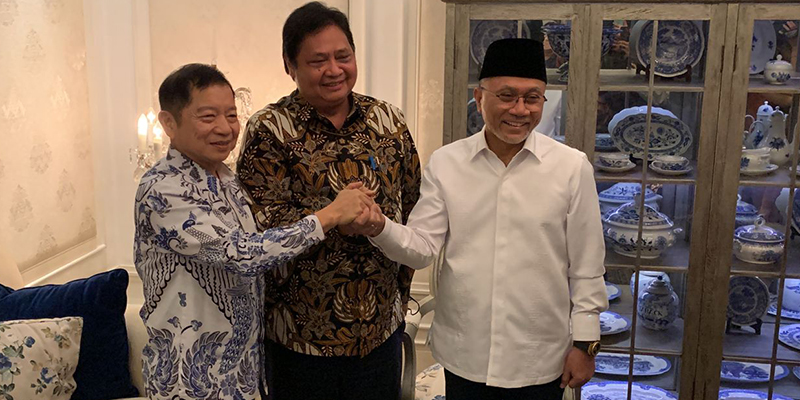

Karena gagasan tersebut disambut baik dan langsung dieksekusi oleh tiga parpol yang dipastikan mencukupi untuk mengusung capres-cawapres di 2024. Mereka adalah Partai Golkar, PPP, dan PAN yang membentuk poros Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Gabungan ketiga parpol tersebut melebihi syarat minimal ambang batas pencalonan presiden 20 persen anggota parlemen, atau sekitar 115 kursi. Karena jika digabungkan, perolehan kursi ketiganya mencapai 148 kursi.

Sedari awal poros ini terbentuk, para ketua umumnya yaitu Airlangga Hartarto, Suharso Monoarfa, dan Zulkifli Hasan, sudah menyepakati semangat persatuan dibawa dalam visi besar pencapresan 2024, agar tak ada lagi pembelahan di masyarakat.

Rasa-rasanya cuma satu kebingungan yang sedang melanda poros KIB saat ini. Yaitu soal siapa figur capres yang akan diusung. Karena di antara para elite tiga parpol ini, tak ada yang punya tingkat keterpilihan yang cukup tinggi berdasarkan hasil survei.

Tapi setidaknya, ada pendapat dari Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. Siti Zuhro, yang justru mendorong Airlangga untuk menjadi capres alternatif. Sebabnya, pakar politik ini memandang tingkat keterpilihan bukan masalah yang serius, karena masih ada waktu dua tahun lagi untuk menggenjot indikator tersebut.

Kalau begitu, anggaplah poros KIB bisa melahirkan satu paslon untuk bertanding di Pilpres 2024. Yaitu dengan mengusung Airlangga Hartarto sebagai capres dan "Mr. X" sebagai cawapresnya.

Sekarang pertanyaannya, siapa paslon penantang lainnya?

Lihat saja kemesraan yang ditunjukkan PDIP dan Gerindra akhir-akhir ini, khususnya setelah lebaran Idulfitri. Sepertinya akan terbentuk satu koalisi dari dua partai ini.

Hanya saja, dilihat dari latar belakang kemenangan PDIP di 2019, yaitu disokong oleh kelompok Nahdlatul Ulama (NU), dan mengamati gelagat politik Prabowo yang mulai mendekat pada kelompok NU juga, bisa jadi PKB akan

nebeng masuk di dalamnya.

Pasalnya, partai yang dipimpin oleh Muhaimin Iskandar alias Cak Imin itu, semenjak PBNU dipegang Gus Yahya justru ada selisih paham terkait arah politik Cak Imin yang ngotot ingin menjadi capres. Maka dengan bergabung bersama poros PDIP dan Gerindra, bukan tidak mungkin dukungan warga nahdliyin kembali lagi, dan PKB bisa mendapat berkat elektoral.

Jika begitu, maka poros koalisi kedua yang terbentuk adalah gabungan PDIP, Gerindra, dan PKB. Secara otomatis, karena perolehan kursi DPR RI PDIP lebih tinggi (128) ketimbang Gerindra (78) dan PKB (58), maka kemungkinan paslon yang diusulkan ya kalau tidak Puan capres dan Prabowo cawapresnya, atau bisa jadi sebaliknya. Tergantung kesepakatan mereka saja.

Lalu bagaimana dengan PKB? Ya ujung-ujungnya akan pasrah saja mendukung keputusan kedua parpol yang masing-masing elitenya, Megawati Soekarnoputri dan Prabowo, pernah meneken perjanjian Batu Tulis. Sederhananya, PKB hanya mengamankan perolehan kursi di DPR saja supaya tetap eksis.

Lalu untuk koalisi ketiga, kemungkinan akan ada gabungan antara Partai Nasdem dan Partai Demokrat. Poros ini menarik, karena yang satu tidak punya figur, sementara yang satunya lagi punya figur muda yang tingkat keterpilihannya masih belum cukup moncer berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga.

Tapi bicara perolehan kursi untuk mengusung capres-cawapres, dua partai ini bisa cukup. Dengan catatan, menggandeng PKS yang mendapat kursi di parlemen sebanyak 50 kursi. Sehingga jika di total, Nasdem yang memiliki 59 kursi dan Demokrat 54 kursi, maka mencapai 163 kursi.

Menurut penulis, ada satu caranya supaya PKS bisa bergabung dengan poros Nasdem dan Demokrat. Yaitu capres yang diusulkan harus yang punya keterpilihan yang tinggi, nyata kerjanya, dan tidak memiliki kepentingan. Sebagai contoh saja, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Itu mungkin mereka bergabung.

Jadi kemungkinan poros koalisi ketiga ini yaitu Nasdem, Demokrat, dan PKS, bakal mengusung Anies sebagai capres. Dan cawapresnya bisa "Mr. X dari Nasdem, atau Demokrat yakni ketua umunya Agus Harimurthi Yudhoyono, atau "Mr. X dari PKS.

Begitu kemungkinan 3 poros yang bisa terbentuk.

"Tapi apakah mungkin terjadi skenario dengan 4 poros koalisi pilpres?" Jawabannya, "tentu saja".

Apalagi kalau kita hanya berbicara soal pemenuhan

presidential threshold. Kan ada partai yang perolehan kursinya tidak perlu berkoalisi. Siapa lagi kalau bukan PDIP.

Partai banteng moncong putih ini sudah pasti bisa mengusung capres-cawapres tanpa harus berkoalisi, mengingat perolehan kursi DPR RI yang didapatnya mencapai 128 kursi.

Pertanyaannya, PDIP punya siapa untuk dimajukan?

Penulis rasa kita tak usah ambil pusing soal itu, lebih-lebih berkutat pada perdebatan politik internal PDIP (soal apakah Puan atau Ganjar Pranowo yang diusung). Karena sudah jelas, mayoritas orang-orang partai

wong cilik ini sedang ingin menjaga trah Soekarno. Jadi, Puan akan tetap menjadi figur capresnya.

Sementara, cawapresnya bisa dicabut dari figur pemanis yang berpotensi ikut mendulang suara poros tunggal ini. Karena toh seperti 2019, Jokowi akhirnya dipasangkan tokoh sepuh NU, Maruf Amin, yang justru ternyata membawa kemenangan, pun belakangan disebut-sebut sebagai "pajangan" saja karena tidak kelihatan sumbangsih kerjanya di pemerintahan.

Kalau dirasa-rasa dari pengalaman itu, tak mustahil 2024 nanti Puan juga akan dipasangkan dengan sosok yang punya basis massa pendukung yang banyak.

Diluar poros tunggal itu, akan terbentuk 3 koalisi lainnya. Yaitu pertama KIB yang sudah pasti dengan capresnya Airlangga dan "Mr. X" sebagai cawapresnya.

Kedua, koalisi Gerindra dan PKB dengan capresnya Prabowo dan cawapresnya Cak Imin. Ketiga, poros koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS dengan capresnya Anies Baswedan yang dipasangkan dengan salah seorang yang mungin berasal dari elite di 3 parpol yang berkoalisi.

Apakah ada kemungkinan muncul skenario lain di luar dua skenario pembentukan poros koalisi pilpres di atas?

Masih ada kemungkinan menurut penulis, dan cukup sederhana untuk dipikirkan.

Skenario ketiga bisa terjadi apabila Pasal 222 yang mengatur

presidential threshold dihapuskan dari dalam UU Pemilu. Tapi cara menghapusnya hanya bisa dilakukan oleh partai politik yang sekarang berhak mengusung capres-cawapres di Pilpres 2024.

Nah, kalau melihat dinamika politik yang ada saat ini, cuma ada satu parpol yang kemungikinan bakal mengajukan permohonan gugatan Pasal 222 UU Pemilu yang mengatur

presidential threshold. Yaitu PKB.

Kenapa PKB penulis anggap sebagai pihak yang akan membuka kotak pandora ambang batas tersebut? Karena PKB sampai saat ini belum punya kawan yang mau dan bisa diajak berkoalisi untuk memuluskan hasrat Cak Imin untuk menjadi presiden 2024.

Kalau ini terjadi, paling tidak ada sedikit keuntungan yang bisa dirasakan Cak Imin, yakni bisa menjadi capres 2024. Karena kan masih absurd juga bicara soal potensi kemenangannya.

Tapi di sisi yang lain. Masyarakat yang paling merasakan apabila

presidential threshold dihapus atau menjadi 0 persen. Ya kontestasi menjadi lebih meriah, karena siapapun bisa mengusungkan diri selama merasa layak dan mampu memimpin Indonesia.

Namun dengan melihat pengalaman penulis meliput selama ini di MK, gugatan

presidential threshold selalu ditolak Hakim Konstitusi karena

legal standing Pemohon tak memenuhi syarat formil pengajuan.

Sehinga apabila PKB yang mengajukan gugatan bisa jadi dihapus, selama argumentasi-argumentasi hukumnya masuk di akal para Hakim Konstitusi.

Atau mungkin juga bisa dipermulus oleh Presiden Joko Widodo yang baru saja menikahkan adiknya, Idayati, dengan Ketua MK Anwar Usman. Itupun kalau Jokowi punya skenario untuk ikut bertaruh memasang seseorang untuk menjadi presiden 2024 menggantikan dirinya tanpa melalui PDIP.

"Sebarapa besar kemungkinan skenario ini ketiga terwujud?"

Penulis tak berkepentingan untuk menakarnya.

Hanya saja penulis berharap, apapun seknario yang bakal terjadi nanti parpol bisa lebih bijaksana dalam menentukan arah politiknya menuju Pilpres 2024 mendatang. Dengan kata lain, tidak sekadar ikut kontestasi demi menjaga eksistensi dan kepentingannya masing-masing.

Akan tetapi kalau bisa, lebih jauh lagi melihat arah pembangunan bangsa termasuk masyarakat di dalamnya. Katanya kan mau Indonesia Emas!!!