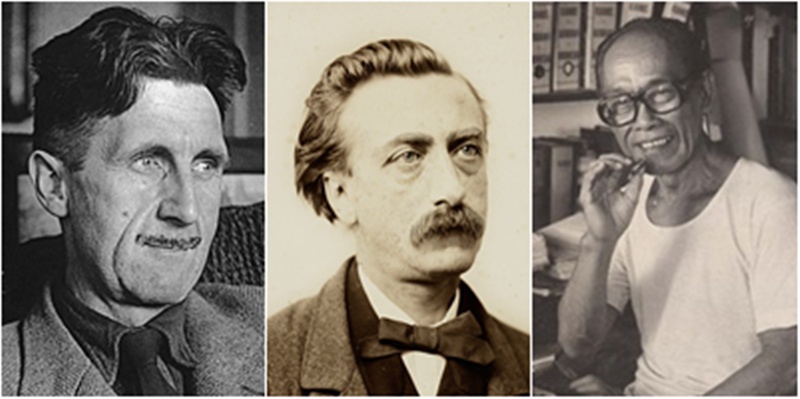

Menulis untuk Keadilan

George Orwell (nama pena Eric Arthur Blair) adalah seorang penulis, penulis esai, dan jurnalis Inggris, lahir 25 Juni 1903 di India, dan meninggal 21 Januari 1950 di London.

Karyanya yang beragam mencerminkan komitmen terhadap keadilan sosial. Dengan beasiswa, Orwell memperoleh pendidikan yang kuat di Eton College. Meskipun memiliki sifat pemberontak, ia bergabung dengan polisi kekaisaran Burma, mengikuti tradisi keluarga, tetapi mengundurkan diri setelah lima tahun untuk menekuni dunia tulis-menulis.

Ia bergantian menjelajahi kemiskinan di antara kaum miskin dengan pekerjaan sebagai guru atau penjual buku. Setelah melawan Franco di Spanyol, George kembali ke London, menulis novel-novel penting seperti Animal Farm.

Animal Farm (Peternakan Hewan) karya George Orwell adalah sebuah alegori politik tentang revolusi dan kekuasaan. Melalui kisah sekelompok hewan ternak yang menggulingkan pemilik peternakan.

Menulis dalam Penderitaan

Untuk tokoh pergerakan nasional Indonesia E.F.E. Douwes Dekker yang dikenal pula dengan nama Danudirja Setiabudi. Eduard Douwes Dekker (2 Maret 1820-19 Februari 1887), lebih dikenal dengan nama pena Multatuli (dari bahasa Latin multa tul?, "Aku sudah sangat menderita"). Ia seorang penulis Belanda yang terkenal karena novel satirnya Max Havelaar (1860), yang mengecam penyalahgunaan kolonialisme di Hindia Belanda (sekarang Indonesia). Ia dianggap sebagai salah satu penulis Belanda terhebat.

Antara tahun 1862 dan 1877, Eduard menerbitkan Ide (Gagasan-gagasan) yang isinya berupa kumpulan uraian pendapat-pendapatnya mengenai politik, etika dan filsafat, karangan-karangan satir dan impian-impiannya. Sandiwara yang ditulisnya, di antaranya Vorstenschool (Sekolah para Raja), dipentaskan dengan sukses.

Walaupun kualitas literatur Multatuli diperdebatkan, ia disukai oleh Carel Vosmaer, penyair terkenal Belanda. Ia terus menulis dan menerbitkan buku-buku berjudul Ideen yang terdiri dari tujuh bagian antara tahun 1862 dan 1877, dan juga mengandung novelnya ‘Woutertje Pieterse’ serta ‘Minnebrieven’ pada tahun 1861 yang walaupun judulnya tampak tidak berbahaya, isinya adalah satir keras.

Eduard Douwes Dekker tinggal di Wiesbaden, Jerman, di mana ia mencoba untuk menulis naskah drama. Salah satu dramanya, Vorstenschool (diterbitkan di 1875 dalam volume Ideën keempat) menyatakan sikapnya yang tidak berpegang pada satu aliran politik, masyarakat atau agama.

Selama dua belas tahun akhir hidupnya, Eduard tidaklah mengarang melainkan hanya menulis berbagai surat-surat. Max Havelaar (judul lengkap: Max Havelaar of de koffieveilingen der Nederlandsche handelsmaatschappij) adalah sebuah film tahun 1976 yang diangkat dari buku dengan judul yang sama, karangan Multatuli.

Film ini disutradarai oleh Fons Rademakers dan melibatkan beberapa artis Indonesia seperti misalnya Rima Melati. Film ini relatif tidak populer di Indonesia, bahkan sempat dilarang oleh pemerintah Orde Baru beredar setelah beberapa saat diputar di gedung bioskop.

Film ini tertahan di Badan Sensor Film (BSF) selama sepuluh tahun sebelum beredar tahun 1976 dan sewaktu awal pembuatannya sudah menimbulkan kericuhan. DA Peransi yang pada awalnya menjadi ko-sutradara menarik diri karena perbedaan prinsip mengenai cara penangan kisah, sehingga penyelesaian film ini memakan waktu tiga tahun.

Max Havelaar (Peter Faber) dilukiskan sebagai tokoh idealis yang sangat mencintai isteri dan anaknya. Bahkan mengadopsi dua anak pribumi.

Menulis dengan Keberanian

Pramoedya dilahirkan di Blora pada tahun 1925 di jantung Pulau Jawa, ia merupakan anak sulung dalam keluarganya. Ayah Pram adalah seorang pengajar dan anggota kelompok pro-kemerdekaan Boedi Oetomo.

Nama asli Pramoedya adalah Pramoedya Ananta Mastoer, sebagaimana yang tertulis dalam koleksi cerita pendek semi-otobiografinya yang berjudul Cerita Dari Blora. Karena nama keluarga Mastoer (nama ayahnya) dirasakan terlalu aristokratik, ia menghilangkan awalan Jawa "Mas" dari nama tersebut dan menggunakan "Toer" sebagai nama keluarganya.

Pramoedya menempuh pendidikan pada Sekolah Kejuruan Radio di Surabaya, kemudian bekerja sebagai juru ketik untuk surat kabar Jepang Domei di Jakarta selama pendudukan Jepang di Indonesia.

Pada masa kemerdekaan Indonesia, ia mengikuti kelompok militer di Jawa dan kerap ditempatkan di Jakarta pada akhir perang kemerdekaan. Ia menulis cerpen serta buku di sepanjang karier militernya dan ketika dipenjara Belanda di Jakarta pada 1948 dan 1949.

Pada 1950-an, ia tinggal di Belanda sebagai bagian dari program pertukaran budaya, dan ketika kembali ke Indonesia ia menjadi anggota Lekra, salah satu organisasi sayap kiri di Indonesia.

Gaya penulisannya berubah selama masa itu, sebagaimana yang ditunjukkan dalam karyanya Korupsi, fiksi kritik pada pamong praja yang jatuh di atas perangkap korupsi. Hal ini menciptakan friksi antara Pramoedya dan pemerintahan Soekarno.

Selama masa itu, ia mulai mempelajari penyiksaan terhadap Tionghoa Indonesia, kemudian pada saat yang sama, ia pun mulai berhubungan erat dengan para penulis di Tiongkok.

Khususnya, ia menerbitkan rangkaian surat-menyurat dengan penulis Tionghoa yang membicarakan sejarah Tionghoa di Indonesia, berjudul Hoakiau di Indonesia. Pramoedya merupakan kritikus yang tak mengacuhkan pemerintahan Jawa-sentris pada keperluan dan keinginan dari daerah lain di Indonesia.

Pramoedya secara terkenal mengusulkan bahwa pemerintahan mesti dipindahkan ke luar Jawa. Pada 1960-an, ia ditahan pemerintahan Soeharto karena pandangan pro-Komunis Tiongkoknya. Bukunya dilarang dari peredaran, dan ia ditahan tanpa pengadilan di Nusakambangan di lepas pantai Jawa, dan akhirnya di Pulau Buru di kawasan timur

Selain pernah ditahan selama 3 tahun pada masa kolonial dan 14 tahun pada masa Orde Lama, selama masa Orde Baru Pramoedya merasakan 14 tahun ditahan sebagai tahanan politik tanpa proses pengadilan (13 Oktober 1965 - Juli 1969, Juli 1969 - 16 Agustus 1969 di Pulau Nusakambangan, Agustus 1969 - 12 November 1979 di Pulau Buru, November - 21 Desember 1979 di Magelang).

Ia dilarang menulis selama masa penahanannya di Pulau Buru, namun masih dapat menyusun serial karya terkenalnya yang berjudul Bumi Manusia, 4 roman semi-fiksi sejarah Indonesia yang menceritakan perkembangan nasionalisme Indonesia dan sebagian berasal dari pengalamannya sendiri saat tumbuh dewasa.

Tokoh utamanya Minke, bangsawan kecil Jawa, bercermin pada pengalaman RM Tirto Adhi Soerjo seorang tokoh pergerakkan pada zaman kolonial yang mendirikan organisasi Sarekat Prijaji dan media resmi sebagai sarana advokasi, Medan Prijaji yang diakui oleh Pramoedya sebagai organisasi nasional pertama.

Jilid pertamanya dibawakan secara lisan kepada rekan-rekan di Unit III Wanayasa, Buru, sebelum dia mendapatkan kesempatan untuk menuliskan kisahnya di mana naskah-naskahnya diselundupkan lewat tamu-tamu yang berkunjung ke Buru.

Pramoedya dibebaskan dari tahanan pada 21 Desember 1979 dan mendapatkan surat pembebasan tidak bersalah secara hukum dan tidak terlibat Gerakan 30 September, tetapi masih dikenakan tahanan rumah di Jakarta hingga 1992, serta tahanan kota dan tahanan negara hingga 1999, dan juga wajib lapor satu kali seminggu ke Kodim Jakarta Timur selama kurang lebih 2 tahun.

Selama masa itu ia merampungkan penulisan Gadis Pantai, novel semi-fiksi lainnya berdasarkan pengalaman neneknya sendiri. Ia juga menulis Nyanyi Sunyi Seorang Bisu (1995), otobiografi berdasarkan tulisan yang ditulisnya untuk putrinya namun tak diizinkan untuk dikirimkan, dan Arus Balik (1995). Edisi lengkap Nyanyi Sunyi Seorang Bisu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Willem Samuels, diterbitkan di Indonesia oleh Hasta Mitra bekerja sama dengan Yayasan Lontar pada 1999 dengan judul The Mute's Soliloquy

Pramoedya saat mendapat gelar kehormatan Doctor of Humane Letters dari Universitas Michigan tahun 1999. Ketika Pramoedya mendapatkan Ramon Magsaysay Award (1995) diberitakan sebanyak 26 tokoh sastra Indonesia menulis surat 'protes' ke yayasan Ramon Magsaysay.

Mereka tidak setuju, Pramoedya yang dituding sebagai "jubir sekaligus algojo Lekra paling galak, menghantam, menggasak, membantai dan mengganyang" pada masa Demokrasi Terpimpin, tidak pantas diberikan hadiah dan menuntut pencabutan penghargaan yang dianugerahkan kepada Pramoedya.

Dalam berbagai opininya di media, para penandatangan petisi 26 ini merasa sebagai korban dari keadaan pra-1965. Dan mereka menuntut pertanggung jawaban Pram, untuk mengakui dan meminta maaf akan segala peran 'tidak terpuji' pada 'masa paling gelap bagi kreativitas' pada zaman Demokrasi Terpimpin. Pram, kata Mochtar Lubis, memimpin penindasan sesama seniman yang tak sepaham dengannya.

Sementara Pramoedya sendiri menilai segala tulisan dan pidatonya pada masa pra-1965 itu tidak lebih dari 'golongan polemik biasa' yang boleh diikuti siapa saja. Ia menyangkal terlibat dalam berbagai aksi yang 'kelewat jauh'. Dia juga merasa difitnah, ketika dituduh ikut membakar buku segala. Bahkan dia menyarankan agar perkaranya dibawa ke pengadilan saja jika memang materi cukup. “Kalau tidak cukup, bawa ke forum terbuka,” katanya, “tetapi dengan ketentuan saya boleh menjawab dan membela diri.”

Sejak Orde Baru berkuasa, Pramoedya tidak pernah mendapat kebebasan menyuarakan suaranya sendiri, dan telah beberapa kali dirinya diserang dan dikeroyok secara terbuka di koran. Akan tetapi, dalam pemaparan pelukis Joko Pekik, yang juga pernah menjadi tahanan di Pulau Buru, ia menyebut Pramoedya sebagai 'juru-tulis'.

Pekerjaan juru-tulis yang dimaksud oleh Joko Pekik adalah Pramoedya mendapat 'pekerjaan' dari petugas Pulau Buru sebagai tukang ketiknya mereka. Bahkan menurut Joko Pekik, nasib Pramoedya lebih baik dari umumnya tahanan yang ada, sejak dipindahkan dari Unit III ke Markas Komando atau Mako. Statusnya sebagai tokoh seniman yang oleh media disebarluaskan secara internasional, menjadikan dia hidup lebih baik dalam penahanan itu.

*Penulis adalah Eksponen Gema 77/78

*Penulis adalah Eksponen Gema 77/78

BERITA TERKAIT: