Harapannya ini akan terus berlanjut bahkan diperkuat di masa pemerintahan Prabowo Subianto. Jika sebelumnya masyarakat di dalam dan sekitar hutan tidak mendapat dukungan kebijakan dan program karena ketidakyakinan terhadap kemampuan masyarakat mengelola hutan, maka sejak reformasi, paradigma pengelolaan hutan adalah menggunakan pendekatan humanis.

Pendekatan ini memberikan penghormatan terhadap masyarakat adat dan lokal, yang mengakui bahwa mereka memiliki peran sangat penting dalam pengelolaan hutan. Bentuk pengelolaan signifikan dilakukan oleh masyarakat Perhutanan Sosial.

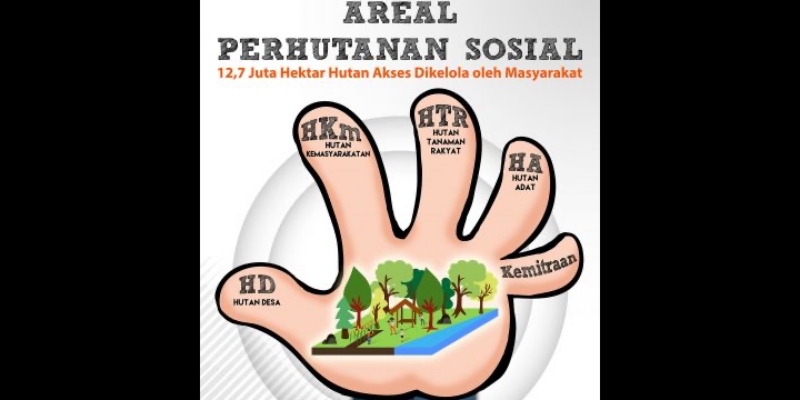

Perhutanan Sosial sendiri merupakan suatu program strategis nasional semenjak 2015. Ada lima skema di dalamnya, yakni Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA) dan Kemitraan Kehutanan (KK).

Dengan Perhutanan Sosial, rakyat yang napas hidup dan penghidupannya bergantung dari hutan, diberi peluang, kepercayaan serta perlindungan oleh negara untuk mengelola kawasan hutan negara secara adil dan lestari.

Perlu digarisbawahi, masyarakat di sini bukan mereka yang baru datang dan menempati kawasan hutan. Mereka sudah hidup bergenerasi dan dikenal sebagai masyarakat adat, yang tersebar di seluruh Indonesia.

Ada pula masyarakat lokal yang telah menempati kawasan hutan selama belasan atau puluhan tahun. Semua menggantungkan hidup dari hutan, baik untuk konsumsi sehari-hari (pangan dan obat herbal), kebutuhan ekonomi (dijual ke pasar), maupun untuk keperluan adat, sosial dan budaya.

Jadi, penting dipahami, meski istilah Perhutanan Sosial baru ada sekitar 10 tahun terakhir, tapi praktik-praktik Perhutanan Sosial sudah lama ada dan berkembang di masyarakat. Maka tak heran, di banyak tempat ada istilah yang berbeda-beda untuk pemanfaatan dan pengelolaan hutan.

Beberapa contoh adalah: karang kitri (Jawa Tengah dan Jawa TImur), talun (Jawa Barat), tembawang (Kalimantan Barat), simpunk (Kalimantan Timur), bahuma (Kalimantan Tengah), baumo (Jambi), talang (Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan), repong (Lampung), hutan kemenyan (Sumatera Utara), parak (Sumatera Barat), kobong (Maluku Utara) dan hutan perempuan (Papua).

Perlu diketahui, pengelolaan hutan oleh masyarakat tidak selalu berjalan mulus. Di masa sebelum reformasi, ada paradigma yang melihat masyarakat sebagai perambah hutan dan ilegal (padahal mereka sudah hidup di situ sejak lama).

Sebaliknya, para investor besar mendapat karpet merah untuk "mengelola" hutan dalam luasan besar pula. Keuntungan besar diperoleh segelintir orang, sementara masyarakat setempat didera kemiskinan, konflik, ketidakberdayaan, kerusakan ekologis, dan kehilangan martabat akan tanah dan ulayatnya.

Maka, reformasi memberi angin segar, di mana makin banyak kebijakan yang secara afirmatif berpihak pada masyarakat. Pada 2015, keluar kebijakan Perhutanan Sosial, yang merupakan bagian dari Reforma Agraria. Dengan Perhutanan Sosial masyarakat diperbolehkan mengelola kawasan hutan negara secara lestari selama 35 tahun dan durasinya bisa diperpanjang.

Afirmasi program Perhutanan Sosial ini dilakukan dengan penetapan alokasi total 12,7 juta hektare oleh Pemerintah. Ini hal yang patut diapresiasi sebagai upaya pemerataan berbasis keadilan dan perlindungan ekologi.

Perlu diketahui, sebelum 2015 hutan banyak dikelola oleh swasta dan badan usaha milik negara (BUMN). Proporsi masyarakat pengelola tidak lebih dari 4 persen. Dengan alokasi Perhutanan Sosial 12,7 juta hektare akan ada 30 persen pengelolaan hutan yang dilakukan masyarakat.

Catatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menunjukkan bahwa hingga pertengahan Oktober 2024, sudah lebih dari 8 juta hektare areal Perhutanan Sosial (termasuk satu juta hektare untuk wilayah indikasi hutan adat), yang telah dikelola masyarakat. Program ini paling tidak telah merangkul 1,3 juta kepala keluarga (KK).

Ini menjadi sangat signifikan karena menurut data, paling tidak sepertiga dari penduduk miskin di Indonesia bertempat tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan.

Masyarakat Perhutanan Sosial juga telah membentuk lebih dari 14 ribu Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), meski masih berskala sangat kecil, yang mengusahakan berbagai produk hasil hutan. Juga telah terbentuk Kelompok Kerja (Pokja) multipihak untuk percepatan dan penguatan Perhutanan Sosial baik di tingkat pusat, kementerian dan provinsi. Di setiap provinsi sudah terbentuk Pokja terkait berdasarkan Surat Keputusan Gubernur.

Hingga kini, sudah ada perkembangan menggembirakan dari Perhutanan Sosial. Dari 2023 hingga Agustus 2024, nilai transaksi ekonomi dari Perhutanan Sosial mencapai lebih dari Rp1,7 triliun. Volume transaksi usaha Perhutanan Sosial ini diproyeksi akan jauh lebih besar lagi mengingat catatan-catatan produksi itu baru didasarkan atas sekitar 10 persen dari kegiatan usaha yang sudah berjalan.

Dari segi ekologi maupun sosial juga ada data yang menunjukkan sumbangan Perhutanan Sosial. Selain memberdayakan masyarakat melalui sektor hasil hutan, Perhutanan Sosial juga berhasil menangani 570 kasus tenurial yang terjadi. Ini menunjukkan ada peran penanganan dan penyelesaian konflik lahan di tingkat tapak. Sementara untuk segi ekologis, kita bisa mengambil contoh sumbangan Perhutanan Sosial bagi isu perubahan iklim.

Kementerian LHK telah menghitung bahwa kegiatan Perhutanan Sosial telah berhasil menyerap emisi karbon (gas rumah kaca atau GRK) sebanyak 31,9 juta ton setara karbon dioksida (CO2). Penyerapan emisi karbon ini terjadi pada 2016-2021 di kawasan hutan seluas 4,6 juta hektare.

Serapan karbon itu juga setara 22,7 persen dari target penyerapan emisi karbon (GRK) yang ditetapkan dalam FOLU net sink 2030. Target FOLU net sink pada 2030 sendiri adalah sebanyak 140 juta ton setara CO2. Sebagai informasi, FOLU net sink merupakan upaya untuk menyeimbangkan produksi karbon dan penyerapan karbon dari sektor Forestry and Other Land Use (FOLU) dalam konteks perubahan iklim.

Ke depan, dalam rangka memperkuat masyarakat Perhutanan Sosial, dukungan lintas sektor sangat diperlukan. Dukungan ini akan sangat membantu ke percepatan Perhutanan Sosial. Kebijakan yang integratif dari berbagai kementerian/lembaga perlu diperkuat lagi.

Program-program hendaknya saling terkait misalnya untuk mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, ketahanan pangan berbasis komoditas lokal yang digerakkan langsung oleh komunitas setempat (tidak penyeragaman jenis pangan), peningkatan peluang penciptaan lapangan kerja yang ramah lingkungan dan tentu saja upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat (termasuk pengentasan kemiskinan).

Sebagai penutup, saya memandang bahwa Kabinet Merah Putih layak untuk selalu menjadikan Perhutanan Sosial sebagai program penting di berbagai kementerian/lembaga karena berbagai manfaat Perhutanan Sosial tadi.

Tim Penggerak Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial TP3PS

Tim Penggerak Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial TP3PS

BERITA TERKAIT: