Media-media arus utama (

mainstream ) kebanyakan sudah menjadi alat penguasa. Mereka sangat galak dan rajin menggonggong kepada kelompok oposisi dan masyarakat madani. Sebaliknya menjadi alat legitimasi, berbagai kebijakan pemerintah. Dalam beberapa kasus, bahkan menjadi bagian dari operasi mendeligitimasi oposisi.

Banyak fakta seputar ini. Yang paling kontroversial dan banyak dibicarakan adalah aksi sejumlah media arus utama menenggelamkan pemberitaan seputar Reuni 212. Peristiwa ini bisa menjadi studi dan pembahasan yang menarik tentang eksistensi media di Indonesia saat ini.

Banyak yang bertanya, mengapa media harus selalu bersikap kritis terhadap pemerintah. Sebaliknya banyak juga yang berargumen, apa yang salah media membela pemerintah?

Secara alami dan sisi idealisme, tugas media bukan membela pemerintah. Itu adalah tugas humas pemerintah. Secara lugas pendiri harian Kompas P.K. Ojong menyatakan:

“Tugas pers bukanlah untuk menjilat penguasa tapi untuk mengkritik yang sedang berkuasa.†Tugas media berbeda dengan para pujangga istana yang menggambarkan para penguasa dan kroninya sebagai manusia sempurna. Manusia titisan dewa, yang tak pernah salah, dan semua titahnya tak boleh ditentang.

Dalam negara demokrasi, kekuasaan itu harus dikontrol. Tanpa kontrol, kekuasaan yang besar akan cenderung menjadi korup.

Power tends to corrupt; absolute power corrupts absolutely ( Lord Acton). Media adalah salah satu elemen utama yang harus menjalankan peran itu.

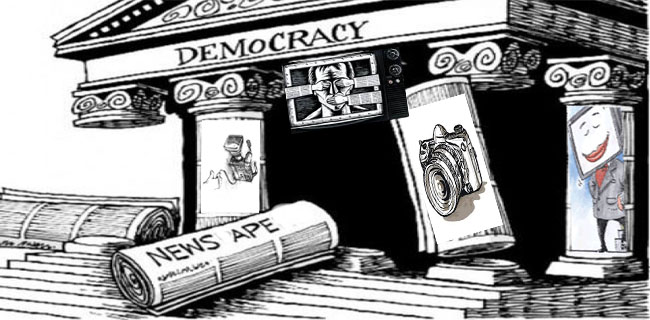

Maka kemudian muncullah terminologi, media sebagai

watchdog, demokrasi. Saking pentingnya media dalam negara negara demokrasi sampai disebut sebagai

the fourt estate, pilar ke-empat demokrasi, di luar eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Sebagai pilar dia harus tegak dan kuat. Berdiri sama tinggi dengan cabang-cabang kekuasaan lain, terutama eksekutif. Peran ini sangat terasa pada awal kemerdekaan RI, sampai pada masa awal Orde Baru. Tirto Adisuryo, Djamaluddin Adinegoro, dan Mochtar Lubis adalah beberapa nama dari sederet tokoh yang bisa disebut sebagai ikon media pergerakan seperti di Indonesia.

Pers IndustriMengapa media di Indonesia seakan kehilangan elan vitalnya sebagai pengawal utama demokrasi? Era industri melumpuhkan semuanya.

Secara garis besar ada dua jenis media. Pertama, media yang dibangun oleh para wartawan dan berubah menjadi konglomerasi.

Masuk dalam kelompok ini adalah Kompas, Jawa Pos, Suara Merdeka, dan Pikiran Rakyat. Kompas bahkan sudah tumbuh menjadi bisnis raksasa. Memiliki percetakan dan toko buku, perhotelan, rumah sakit, radio, televisi, sampai lembaga pendidikan.

Kedua, para pebisnis yang merambah konglomerasi media. Yang masuk dalam kelompok ini adalah Emtek ( Indosiar, SCTV). Trans Corp (Trans TV, Trans 7, CNN, CNBC, detik.com, CNN.com). Bakrie (Antv, Tv One), MNNC (RCTI, Inews, MNC, Radio Trijaya, Koran Sindo, okezone.com). Media Group (Metro TV, Media Indonesia). Mahaka Media ( Jak TV, Republika, jaringan sejumlah radio).

Kedua jenis kelompok media itu, baik yang didirikan oleh mereka yang berlatar belakang media, maupun konglomerasi, sangat sulit untuk menerapkan pemisahan yang tegas antara bisnis dan independensi redaksi (

fire wall theory ).

Sisi idealisme, terutama di kalangan wartawan, harus tunduk oleh kepentingan bisnis dan politik para pemilik media.

Sisi ini yang dengan jeli dimanfaatkan oleh penguasa. Mereka dengan mudah ditaklukkan melalui pendekatan dan tekanan politik, hukum, maupun bisnis.

Posisi tawar wartawan sangat lemah di era pers industri. Belum lagi faktor banyak wartawan masuk ke media tak lebih karena tuntutan ketersediaan lapangan kerja. Era wartawan aktivis, nampaknya sudah berlalu.

Kompromi kelompok media yang membesar menjadi bisnis bukan hal baru dalam politik Indonesia. Wartawan senior Jus Soema di Pradja bercerita bagaimana dia kemudian memutuskan untuk mengundurkan diri dari harian Kompas.

Pada 26 Januari 1976 sejumlah pemimpin media yang dibreidel, termasuk Pemimpin Redaksi Kompas Jacob Oetama menandatangani perjanjian dan menulis surat kepada penguasa Orde Baru Soeharto. Pada garis besarnya dalam surat tersebut, mereka akan mentaati semua garis kebijakan Orde Baru. Singkat kata tak akan lagi bersikap kritis.

Jus sempat mendatangi kediaman Jacob di kawasan Pejompongan, Jakarta. Dia mempertanyakan sikap Jacob yang dianggap mengkhianati independensi dan sikap kritis terhadap penguasa. “Bung mau dikemanakan 2.500 orang karyawan,†tanya Jacob.

Saat itu Kompas sudah punya 32 unit usaha. Majalah bobo, intisari, Midi, penerbitan buku Gramedia, sampai Unit Gramedia Film. Hanya beberapa hari setelah itu, Jus mengundurkan diri karena menganggap tugas media sudah selesai.

Kompas terus tumbuh menjadi kelompok usaha besar karena pilihan kebijakan redaksinya. Indonesianis Benedict Anderson menyebut Kompas sebagai “Koran Orde Baru yang Sempurna.†(Sen, Hill : 1995). Jurnalisme meliuk, dengan swasensor (

self censorship) yang ketat.

Slaman, slumun, slamet, kata orang Jawa.

Para pemilik media ini lupa, saat ini stakeholder media yang terpenting itu bukan lagi penguasa. Tapi pembaca yang berdaya dan sudah tercerahkan.

Kompromi-kompromi politik para pemilik media dan penguasa saat ini diimbangi oleh munculnya media non-mainstream, dan menguatnya media sosial.

Banyak muncul wartawan maupun penulis yang tetap menjunjung tinggi, kredo media sebagai anjing penjaga. Mereka memanfaatkan fenomena media non arus utama dan medsos sebagai bentuk perlawanan terhadap penguasa dan media pendukungnya.

DR Syahganda Nainggolan, aktivis dari ITB yang keluar masuk penjara di masa Orde Baru menyebut mereka sebagai “orang-orang Merdeka.â€

Fenomena munculnya media maupun penulis alternatif ini tidak bisa dipandang remeh oleh media mainstream maupun penguasa. Sebuah survei yang digelar oleh

Daily Media, menunjukkan jumlah pengguna media sosial kian membesar, sementara media konvensional, terutama media cetak, kian ditinggalkan.[***]

Penulis adalah pemerhati ruang publik. Artikel ini dikirim untuk Kantor Berita Politik RMOL