Selanjutnya, nakhoda Nusantara di bawah Kertanegara kembali menguak kejayaan maritim yang besar dan kuat dengan konsepsi Cakrawala Mandala Dwipantara. Konsep besar pun terwujud pada 1375 saat Kerajaan Majapahit lahir di bawah Raja Hayam Wuruk dan Maha Patih Gajah Mada.

Berpijak pada sejarah di atas, negeri ini maju bukan sebagai bangsa agraris, tetapi negara maritim. Selama ini kebudayaan Indonesia di-

setting dengan format kebudayaan agraris, yang cenderung terpaku pada alam, kekuatan adikodrati, feodalistik, yang membagi masyarakat pada strata-strata kekuasaan. Budaya tersebut sengaja dihembuskan kaum penjajah untuk mencengkramkan kakinya di Bumi Khatulistiwa. Masyarakat Indonesia dibuat lupa terhadap kekuatannya. Walhasil, bangsa ini menjadi budak, kuli, dan buruh di negeri sendiri. Kehormatan mereka terampas.

Memasuki era kemerdekaan, bangsa Indonesia mulai menata kembali untuk bisa mengembalikan jiwa kebaharian dan melaksanakan pembangunan kelautan. Hal ini didasari kesadaran akan ancaman yang mungkin timbul karena faktanya wilayah laut Indonesia merupakan wilayah terbuka, sehingga dengan leluasa kekayaan laut Indonesia berpotensi dimanfaatkan bangsa lain tanpa ada kemampuan untuk melindungi.

Beberapa rekam sejarah diatas sudah dapat memberikan bukti bahwa pada saat itu, Nusantara berhasil memaksimalkan laut untuk memperluas pengaruhnya di berbagai kawasan strategis dunia. Walaupun, tren positif tersebut akhirnya kandas dengan salah satu titik baliknya ketika Perjanjian Giyanti tahun 1775 antara Belanda (VOC) dan Raja Surakarta serta Raja Yogyakarta menyepakati perdagangan hasil wilayahnya harus diberikan kepada Belanda. Kemudian, secara berangsur-angsur Belanda mampu melakukan hegemoni untuk mengubah nalar bangsa Indonesia berorientasi ke darat.

Pada masa Presiden Soekarno, letupan-letupan mengembalikan kejayaan bangsa maritim sedikit demi sedikit mulai dihidupkan kembali. Salah satu pidato yang menandai langkah tersebut disampaikannya pada saat membuka Institut Angkatan Laut (IAL) di Surabaya (1953). Dalam pidatonya Bung Karno berpesan, Usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut kembali. Ya, bangsa pelaut dalam arti seluas-luasnya. Bukan sekadar menjadi jongos di kapal. Bukan! Tetapi bangsa pelaut dalam arti yang seluas-luasnya, bangsa pelaut yang mempunyai armada militer, bangsa pelaut yang kesibukannya di laut menandingi irama gelombang laut itu sendiri.â€

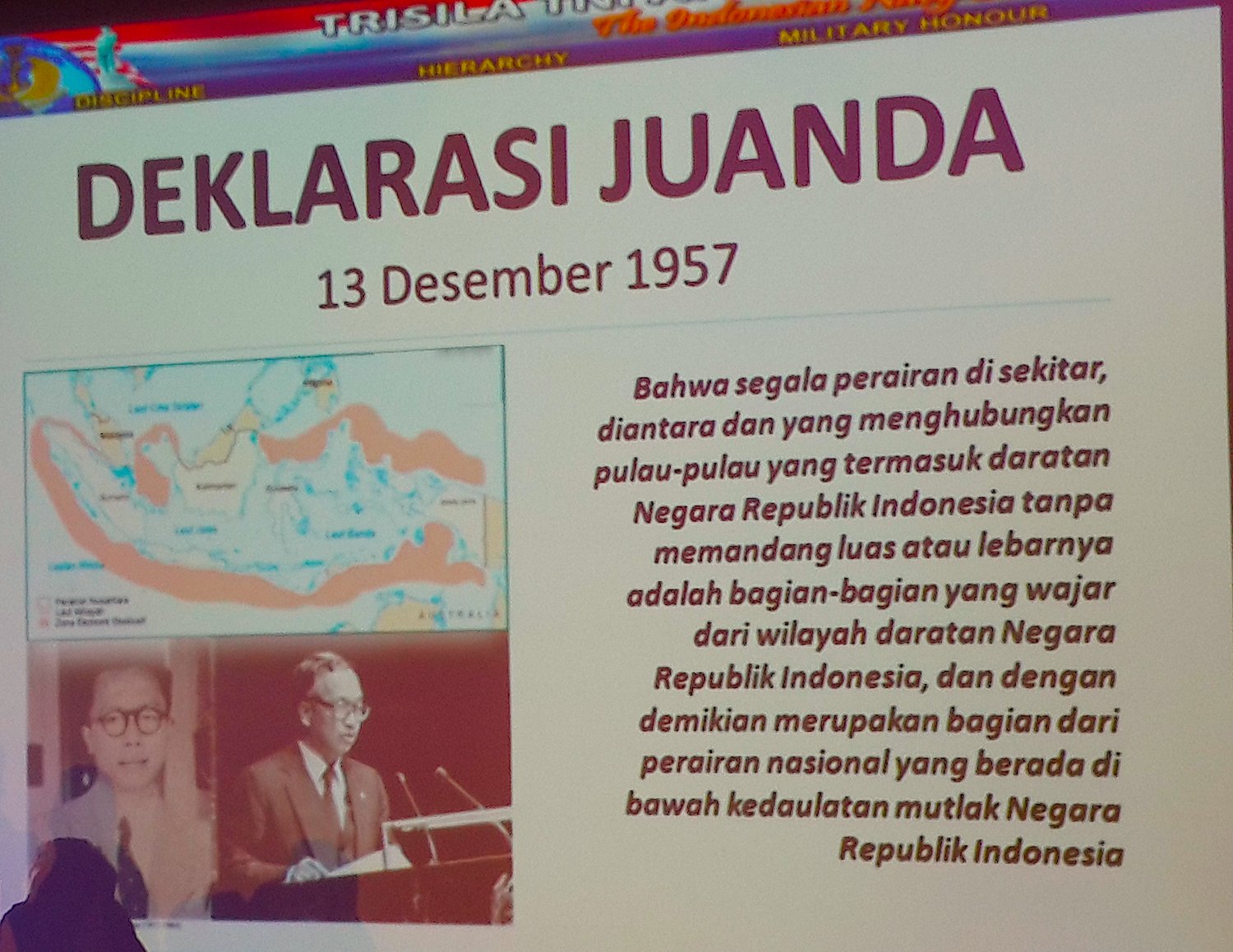

Pada masa yang sama, meneruskan keinginan Presiden Soekarno untuk kembali membangun bangsa maritim, Perdana Menteri Djuanda membuat deklarasi yang sama-sama kita kenal dengan nama Deklarasi Djuanda, pada 13 Desember 1957. Bagi keutuhan teritorial dan untuk melindungi kekayaan Negara Indonesia, semua kepulauan serta laut terletak diantaranja harus dianggap sebagai suatu kesatuan jang bulat,†demikian salah satu kutipan dari Deklarasi.

Deklarasi ini membangun wawasan Nusantara yang bertujuan menyatukan wilayah Indonesia dalam satu kekuatan hukum untuk menghindari disintegrasi bangsa. Dekalarasi Djuanda mempunyai nilai yang sangat tinggi sebagai pemersatu dan persatuan bangsa. Bayangkan di masa Hindia Belanda, laut-laut antara pulau dianggap sebagai perairan bebas. Artinya, siapa saja boleh mengambil kekayaan alam, termasuk ikan, orang bebas melakukan segala hal di kawasan itu.

Pernyataan yang dibacakan Djuanda dalam sidang kabinet, menjadi landasan hukum bagi penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dipergunakan untuk menggantikan Territoriale Zee and Maritime Kringen Ordonantie pada 1939 Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie (TZMKO) 1939, yang dijiwai prinsip Mare Liberum (Freedom of The Sea) seorang genius hukum dan juga bapak hukum internasional asal Belanda, Hugo Grotius (1604). Terutama, pasal 1 ayat 1 yang menyatakan wilayah teritorial Indonesia hanya 3 mil diukur dari garis air rendah setiap palung. Hal ini mengakibatkan wilayah perairan antara pulau-pulau di Indonesia menjadi kantung-kantung internasional yang dapat dimanfaatkan oleh pihak luar. Faktanya, pada waktu itu banyak kapal perang Belanda yang melintasi laut-laut menuju Irian Barat dengan memanfaatkan hukum teritorial laut 1939.

Pemerintah Indonesia mengumumkan Deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957 yang menyatakan bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau di dalamnya, dengan tidak memandang luas atau lebarnya merupakan wilayah NKRI. Meskipun awalnya mendapat penolakan dunia internasional, tetapi akhirnya mendapat respons pada pengakuan internasional melalui Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut di Montego Bay Jamaica tahun 1982 atau UNCLOS 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea 1982).

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 dengan undang-undang nomor 17 tahun 1985 tentang pengesahan United Nations Convention of the Law of the Sea (Konvensi PBB tentang hukum laut). UNCLOS 1982 merupakan bentuk pengakuan formal dari dunia terhadap kedaulatan NKRI sebagai negara kepulauan dan mulai berlaku sebagai hukum positf sejak 16 November 1994. Artinya, butuh 37 tahun Deklarasi Djuanda diakui oleh dunia internasional. Deklarasi Djuanda menjadikan luas perairan NKRI mencapai 3.257.483 km2 (belum termasuk perairan ZEE). Panjang garis pantainya mencapai 81.497 km2, merupakan garis pantai terpanjang di dunia. Jika ditambah dengan ZEE, maka luas perairan Indonesia sekitar 7,9 juta km2 atau 81% dari luas wilayah Indonesia keseluruhan.

Berkat Deklarasi Djuanda, laut kini menjadi penghubung antar-bangsa, antar-pulau. Deklarasi Djuanda menegaskan antara darat, laut, dasar laut, udara, dan seluruh kekayaan, semua dalam satu kesatuan wilayah Indonesia. Pada masa Belanda, bahwa yang dimaksud tanah air, hanya tanah dan air yang ada di darat, dan di sepanjang pantai. Namun, Djuanda melihat jauh ke depan. Dia berani mengumumkan kepada dunia bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya, adalah bagian dari wilayah NKRI.

Wilayah perairan Indonesia meliputi Wilayah Laut Teritorial, Zona Ekonomi Eksekutif (ZEE), dan Batas Landas, Kontinen.

a. Wilayah Laut Teritorial

Wilayah laut teritorial Indonesia ditetapkan sejauh 12 mil diukur dari garis pantai terluar. Apabila laut yang lebarnya kurang dari 24 mil dikuasai oleh dua negara maka penentuan wilayah laut teritorial tiap-tiap negara dilakukan dengan cara menarik garis yang sama jauhnya dari garis pantai terluar.

b. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Zona Ekonomi Eksklusif yaitu perairan laut yang diukur dari garis pantai terluar sejauh 200 mil ke arah laut lepas. Apabila Zona Ekonomi Eksklusif suatu negara berhimpitan dengan Zona Ekonomi Eksklusif negara lain maka penetapan melalui perundingan dua negara. Di dalam zona ini, bangsa Indonesia mempunyai hak untuk memanfaatkan dan mengolah segala sumber daya alam yang terkandung di dalam.

c. Batas Landas Kontinen

Batas landas kontinen adalah garis batas yang merupakan kelanjutan dari benua yang diukur dari garis dasar laut ke arah laut lepas hingga kedalaman 200 meter di bawah permukaan air laut. Sumber daya alam yang terkandung di dalam Landas Kontinen Indonesia merupakan kekayaan Indonesia. Pemerintah Indonesia berhak untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut.

Prinsip-prinsip dalam Deklarasi Djuanda ini kemudian dikukuhkan dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1960, yang isinya sebagai berikut:

a. Untuk kesatuan bangsa, integritas wilayah, dan kesatuan ekonominya ditarik garis-garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari kepulauan terluar.

b. Termasuk dasar laut dan tanah bawahnya maupun ruang udara di atasnya dengan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

c. Jalur laut wilayah laut territorial selebar 12 mil diukur dari garis-garis lurusnya.

d. Hak lintas damai kapal asing melalui perairan nusantara (archipelagic waters).

Isi Deklarasi Juanda yang ditulis pada 13 Desember 1957

1. Bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri

2. Bahwa sejak dahulu kala kepulauan Nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan

3. Ketentuan ordonansi 1939 tentang Ordonansi, dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia dari deklarasi tersebut mengandung suatu tujuan:

a. Untuk mewujudkan bentuk wilayah Kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat;

b. Untuk menentukan batas-batas wilayah NKRI, sesuai dengan azas negara Kepulauan;

c. Untuk mengatur lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keamanan dan keselamatan NKRI.

Deklarasi Djuanda telah mencatatkan sejarah kegemilangan bangsa dalam menakulukkan dunia tanpa kekuatan senjata tetapi dengan kepiawaian berdiplomasi. Deklarasi ini memberikan kemerdekaan Indonesia seutuhnya secara kewilayahan dan menjadikannya sebuah kesatuan dalam bingkai wawasan Nusantara.

Namun demikian, kemerdekaan ini tidaklah mudah untuk menjaga dan mengelolahnya, penambahan luas wilayah sedemikian besar ini tentu juga miliki tantangan dan ancaman, sehingga dibutuhkan sebuah strategi dan perencanaan yang matang sehingga Inodneis bisa kembali menjadi bangsa maritime yang perkasa, berdaulat dan disegani dunia.

Perkiraan ancaman dan gangguan lainnya yang mungkin dihadapi Indonesia ke depan, antara lain kejahatan lintas negara seperti, penyeludupan, pelanggaran ikan ilegal, pencemaran dan perusakan ekosistem, imigrasi gelap, pembajakan/perampokan, aksi radikalisme, konflik komunal dan dampak bencana alam.

Mencermati dinamika tersebut, perlu perumusan kebijakan kebijakan strategi pengamanan wilayah nasional, yang bertujuan merumuskan kebijakan strategi pengamanan wilayah nasional, terutama laut, sebagai negara kepulauan yang mempunyai posisi geostrategis sangat unggul. Sasaran yang ingin dicapai dari perumusan kebijakan ini adalah tersusunnya kebijakan strategi pengamanan wilayah nasional, yang dapat dijadikan masukan dalam perumusan maritime policy secara keseluruhan.

Sebagai gambaran ada enam elemen penting dalam membangun kekuatan maritim, yaitu Geographical Position, Physical Confirmation, Extent of Territory, Number of Population, Character of the People, dan Character of Government. Elemen-elemen sebagai unsur budaya merupakan modal utama dalam membangun negara maritim. Kemudian bagaimana dengan Character of Government negara yang erat kaitannya dengan style of government.

Banyak bangsa besar berkat kekuatan maritimnya. Inggris yang terkenal dengan Britain Rules the Waves kini telah mengembangkan postur angkatan lautnya tidak lagi to control the seven seas. Jepang membangun kekuatan maritimnya disiapkan untuk mengamankan garis suplai BBM (bahan bakar minyak) dari Timur Tengah ke Jepang, di samping untuk memperkuat pertahanannya. China membangun strategi Chain of Pearl, yang bertujuan mengamankan jalur suplai BBM dari Timur Tengah ke China. Berdasarkan peta sejarah, China akan memperkuat dan mengembalikan kejayaan maritimnya di masa lampau. India juga telah menerbitkan dokumen Freedom to Use the Seas: Maritime Military Strategy, berisikan tentang aspirasi geopolitik India hingga strategi deployment di masa damai maupun konflik, serta strategi pembangunan kekuatan angkatan laut India.

Perbandingannya dengan negeri ini adalah ketika negara-negara besar dan maju dengan kekuatan maritimnya, laut diubah menjadi obrolan-obrolan maritim yang membanggakan. Begitu lazim dan mendunianya istilah maritim dalam obrolan sehari-hari, definisi maritim lebih dikenal dibandingkan dengan laut itu sendiri. Bahkan, dalam konteks sebagai instrumen kekuatan nasional.

Perbandingan di atas tampak jelas saat negara-negara yang disebut bangsa maritim terlihat bagaimana pola kehidupan masyarakat dan bagaimana penataan lingkungan yang bersumber ke arah laut. Kota-kota besar di dunia, seperti Sydney, New York, London, Amsterdam, Singapura dan sebagainya tampak indah dengan hembusan angin yang membawa yacth, perahu-perahu layar membawa nuansa kehidupan bahari.

Jika melihat kota-kota besar di Indonesia, mulai dari laut Jakarta, Surabaya, Makassar dan lainnya bukan keindahan yang terlihat. Sampan nelayan miskin yang rusak, onggokan sampah dimana-mana, dan kawasan kumuh. Kondisi demikian mencerminkan laut bukan bagian terdepan dari kehidupan bangsa, dan tidak mencermikan bangsa maritim yang besar. Bangsa ini tidak hanya tersesat tapi benar-benar terdampar di negara kepulauan.

Ini menjadi pekerjaan rumah PR†bagi pemerintah negeri ini. Pemerintah dituntut bisa membuat kebijakan maritim yang mengayomi bangsanya seusai dengan kodrat dan potensi sumber daya alam yang dimiliki Indonesia.

[***]

Dr. Y. Paonganan, S.Si. M.Si.Direktur Eksekutif Indonesia Maritime Institute

BERITA TERKAIT: